「外資系の世界は狭い」とよく言われますが、それは単なる比喩ではありません。実際に同じ業界内での転職を繰り返す人が多く、社員同士のつながりも非常に密接です。

この記事では、そんな「狭い世界」だからこそ起こる採用のリアル、外資系がブラック企業化しにくい理由、そして外資で働く人が増えることで日本の働き方がどう変わるのかを、採用担当としての実体験をもとに詳しく紹介します。

知り合いが多い外資の世界

「◯◯さん知っているよ、前に一緒に働いていたんだ」という会話は外資系企業でよく耳にします。外資で働き始めた頃は「顔が広い人が多いな」と思っていましたが、しばらく経つと実際は世界が狭いからこそ知り合いが増えていくことに気づきました。

日本では日系企業で働く人が多数派であり、外資勤務を初対面の人に話すと珍しがられ、質問攻めにあうこともあります。これは、外資系で働く人は少数派であり、外資のコミュニティー内の横のつながりが強いため、日系企業の人からは未知の世界のように映り、興味本位で聞かれることが多いからでしょう。

日本では、外資系企業に対して精神的なハードルを持つ人が少なくありません。メディアが長年「リストラ」「ハゲタカ」などのネガティブな表現で外資を語ってきた影響もあるでしょう。そのため、以前に比べて増えてきたとはいえ、外資に新たに飛び込む人は多くないのが現状です。

もちろん日系企業から転職してくる人もいますが、大半は外資Aから外資Bへと横移動するケースです。外資の文化や働き方に慣れると、日本企業に戻るのは難しいと感じ、狭い外資の世界をぐるぐる回り続ける人も多くいます。

外資は転職回数をさほど気にしない企業が多いため、採用担当として履歴書を見ると10回以上の転職経験がある人も珍しくありません。まるで無限ループのように同業界を転々と歩いているのです。

基本的にITならIT、金融なら金融と同じ業界内での転職が多く、業界は狭いコミュニティーです。誰か一人挟めば「知り合い」というケースも多く、下手なことはできません。悪い評判が立つと次の転職に影響が出ます。

応募者と同じ会社に在籍した社員がいれば、人物評価を社内で確認することも多く、あまり良い評価を得られていない場合は書類選考の段階で見送りになるケースもあります。

ブラック企業になりにくい外資系の理由

悪い評判が立てられないのは、人だけでなく企業も同じです。

外資系は人の流動性が高く、横のつながりも強いため、入社前にツテを使って会社の実態を調べることが容易です。結果、無謀な売上目標や無理な働かせ方をする企業は、次第に避けられ、人が集まらなくなります。

外資系では転職が当たり前なので、不満を持つ社員はすぐ転職してしまう傾向にあります。そのため、優秀な人材を確保するには、報酬・休暇・福利厚生を含めた総合的な労働環境を良好に保たなければならないのです。結果として、ブラック企業化しにくいというプラス効果をもたらしています。

こうした傾向が実態としてどうなのかは、実際に働いた人の口コミを見てみると、より具体的にイメージしやすくなります。

外資系で働く日本人が増えることで起こるポジティブな変化

外資系では、名前の知られた同業の会社で働いた経験を重視する傾向があり、採用ターゲット企業の人材を優先的に選考します。書類選考の通過率も高く、あとは面接での実績や人物像を確認する流れです。

このように狭い業界で人の動きが繰り返されるため、日系企業で働く人にも早い段階で外資系への興味を持ってもらいたいと考える人事担当は多いです。

人材が頻繁に動く労働市場になれば、理不尽な働かせ方をする企業は自然と淘汰されます。外資勤務の日本人が増えれば、報酬・休暇・福利厚生などで競争が進み、日系・外資双方の良い部分が融合し、労働環境が向上していくでしょう。

ただし、日系企業で長く働いた後に初めて外資に転職すると、仕事の進め方が異なるため、思うように成果を残せない人もいます。20代・30代であれば適応力が高く、外資で活躍する人も多いので、若いうちから外資への挑戦を考える価値は大きいです。

「今までと違う環境で挑戦したい」と考えている人には、外資転職は十分に有力な選択肢だと思います。

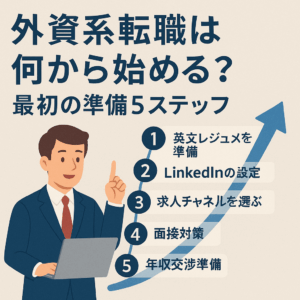

外資系転職の進め方については、こちら↓の記事で詳しく紹介しています。

まとめ

外資系の世界は狭く、同じ人がぐるぐる回る環境です。だからこそ個人も企業も評判を大事にし、ブラック化しにくい構造があります。

これからキャリアを考えるなら、一度は外資系を選択肢に入れる価値はあると思います。

この記事を読んだ方はこちらの記事もどうぞ